OJTトレーナーといまどき新人が “共に成長し成果を出す” 共育型OJTデザイン 3つのポイント

最終更新日:2024年1月24日

- 監修者

- 鷲尾 大樹

- 略歴

- リ・カレント株式会社 若手人材開発事業部

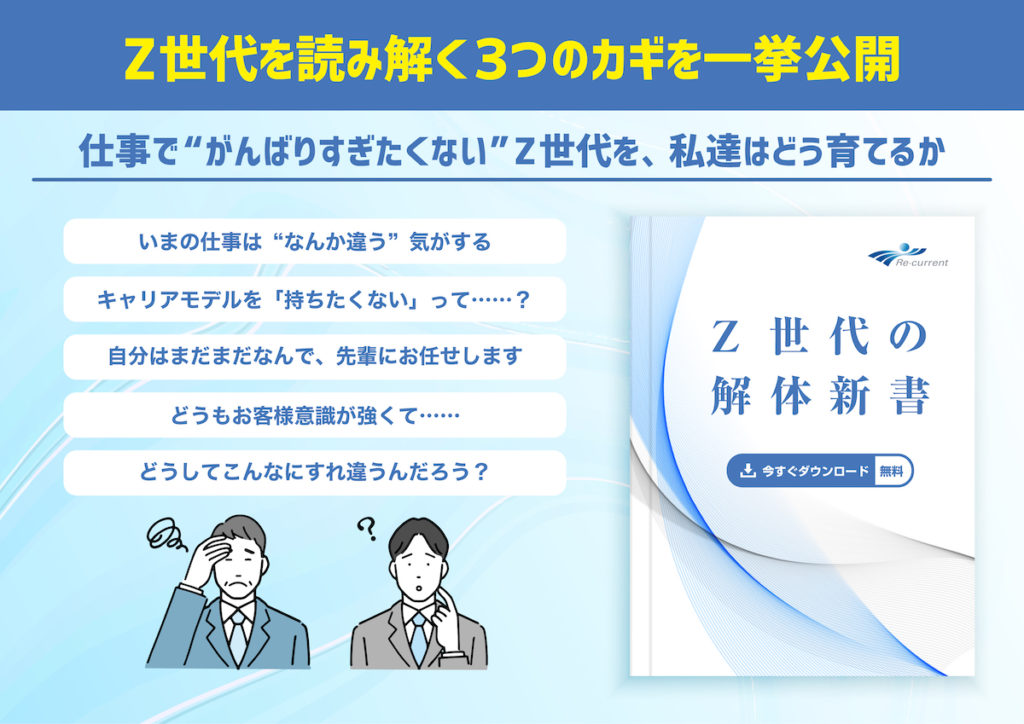

近年の採用数増加により、いまどき新人・若手社員の組織における割合が増加するなか、

新人育成と同時にOJTトレーナーの育成についてのお悩みの声が多く聞かれるようになりました。

このコラムでは、様々な企業の人材開発ご担当者様や研修現場で新入社員・OJTトレーナーとお会いする中で

感じられる「いまどきOJT」の特徴をもととしたOJT施策について取り上げます。

貴社の若手社員育成の一助となれば幸いです。

OJTの「今」と「これから」

「いまどき新人」の特徴が年々変化する今、OJTトレーナーのあり方にも変化が見られます。

大きな要因となっているのが、複雑化する顧客ニーズや多様化する市場。

まさに変化が多く不確定の時代であり、そこでの仕事も不定型業務が主流となりつつあります。

それに伴い、OJTトレーナーが新人教育に時間を割くことが難しくなり、

「自分のプレイヤー業務をしつつ新人指導もする」という状態が常になっています。

それに加えて最近多く見られるのが、OJTトレーナーの若年化です。

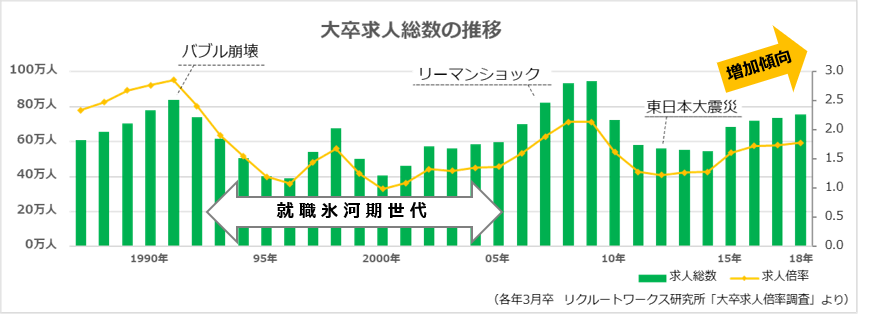

近年増加傾向にある新卒採用人数。

それに対し、これまでトレーナー役の主となっていた中堅社員は、ちょうど”就職氷河期”世代にあたります。

しかし、就職氷河期世代は管理職として登用されつつあり、

その結果、企業内のプレイヤーとして多くの比率を占める若手社員がトレーナー役を担うこととなっています。

つまり、入社2~3年目社員がプレイヤーとして一人前になる前に、トレーナーとして新人の育成係になるのです。

そんな労働環境の変化やトレーナーの若年化に合わせて、

新入社員とそれに関わる若手社員の育成のあり方は変えていかなくてはなりません。

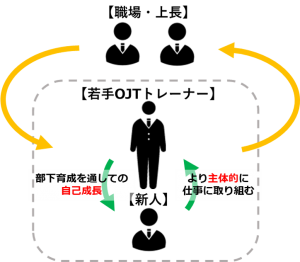

若手社員のOJTトレーナー起用は、リーダーになることを見据えた部下育成を通しての自己成長という大きな効果が期待できます。

若手社員のOJTトレーナー起用は、リーダーになることを見据えた部下育成を通しての自己成長という大きな効果が期待できます。

新入社員にとってもかつてのようなベテラン社員ではなく、年齢の近い若手OJTトレーナーと一緒に仕事を進めていくことでより主体的に仕事に取り組むことが出来ます。

新入社員×若手OJTトレーナーというフレッシュなタッグだからこそ互いの良好な関係による相乗効果が生まれ、共に成長する「共育」が期待できます。

OJTトレーナー 3つの落とし穴

しかし、若手社員がOJTトレーナーとなった際に、このような状況を目にしませんか?

自分も2年目に入ったばかりで、まだまだ一人前とは言えない若手社員。OJTと言われても、何をどう教えていいのか。

上長は「自分が教わった通りにやってくれ」「使える新人になるように鍛えてやってよ」なんてあいまいな指示しかくれない。OJT担当は自分だから、あまり先輩を頼るわけにはいかないし。

自分としては手厚くサポートしているつもりだけど、新人はどうもやりづらそう。研修では何をやったんだろう。自分達と同じような内容だったかは分からないけど、現場と研修は違うから。(と、自分も先輩に言われて1年間過ごしてきた)

人事考課で成果として評価されるわけでもないのに、何で自分がOJTなんて担当させられるのか……。

彼らが陥っているのは、次の3つの落とし穴です。

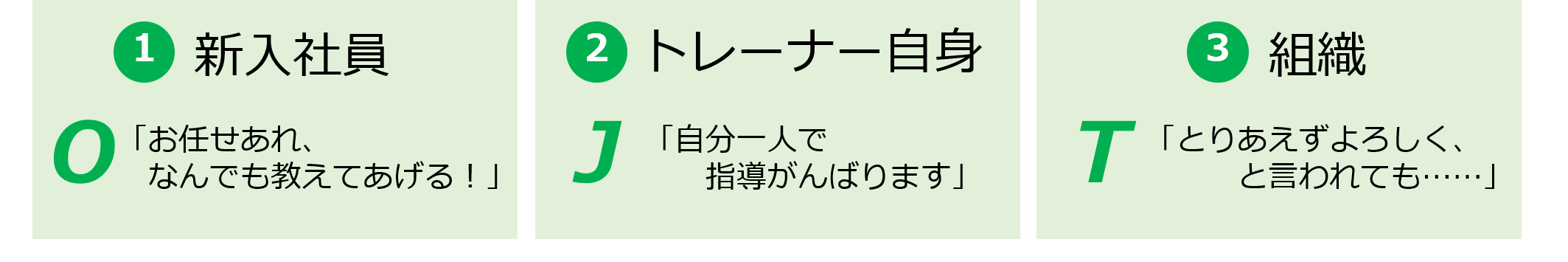

対新入社員「お任せあれ、なんでも教えてあげる!」

- 新入社員が目指すゴールがOJTトレーナーに共有されておらず、

新人研修でのメッセージと職場でのOJT指導に連動性がない - OJTトレーナーが手取り足取り教えすぎて、言われたことだけやる新入社員に育ててしまう

対トレーナー自身「自分一人で指導がんばります」

- OJTを通してのトレーナー自身の成長がデザインされていない

- OJTがトレーナーと新入社員間でクローズになっており、

トレーナーが新人の育成を抱え込んで孤立する - OJTトレーナー自身がプレイヤーとして一人前でないまま、

OJT指導を行っている

対組織「とりあえずよろしく、と言われても……」

- OJTの「あるべき姿」が不明確で、

ゴール設定や仕組みがすべてトレーナー任せとなっている - 人事部門が新入社員の育成状況をどこまで把握し、何を共通見解とするか

現場と連携できていない

こうした課題点の大半は、OJTのあるべき姿が人事部門と育成現場で共有されていないことに起因しています。

理想のOJT像が人事部門の中で確立されていない、というケースも少なくありません。

では、OJTのあるべき姿とはどのようなものでしょうか。

OJTの「あるべき姿」

──いまどき新人が身につけるべき、これからの時代に求められる力

まずはOJTを通して、新入社員にどんな風に成長してもらいたいかを考えてみましょう。

育成対象となるいまどき新入社員を待ち受けているのは、「VUCA」と表される予測不能な変化に満ちた時代です。

ICT技術の進歩やAIの台頭によるイノベーションの加速によって、あらゆる市場で既存のビジネスモデルが再構築されるVUCA時代。世界最大の投資銀行、ゴールドマン・サックスのニューヨーク支店では、2000年に600人いたトレーダーがいまや2人に減り、『自動株取引プログラム』が彼らの代わりを務めているといいます。

先読みできない世界を生きる新入社員たちに求められるのは、

「変化の波に対応し、新たな波を創り出す力」であるとリ・カレントは考えています。

正解のない世界を受け止め、自分の意思を発信できること。また、相手の立場に立ってギフトを与えられること、

そして、自分の意志で人生を選択できる自己決定力が必要となるのです。

それに対し、現在の彼らはどうでしょうか。

企業の人事担当者の方々に彼らの特徴を伺うと、次のような声が挙がりました。

「相手から評価されるかどうかは見ているけれど、相手から自分がどう見られているかはよく分かっていない。でも周りからどう思われているのかを気にしている」

「情報整理はできるけれど、情報の編集は苦手」

「言われたことはキッチリやるし、まじめ。ものごとを効率化するのが好きで、早く終わらせる力がある」

「出る杭になるのを恐れて、正解を求める」

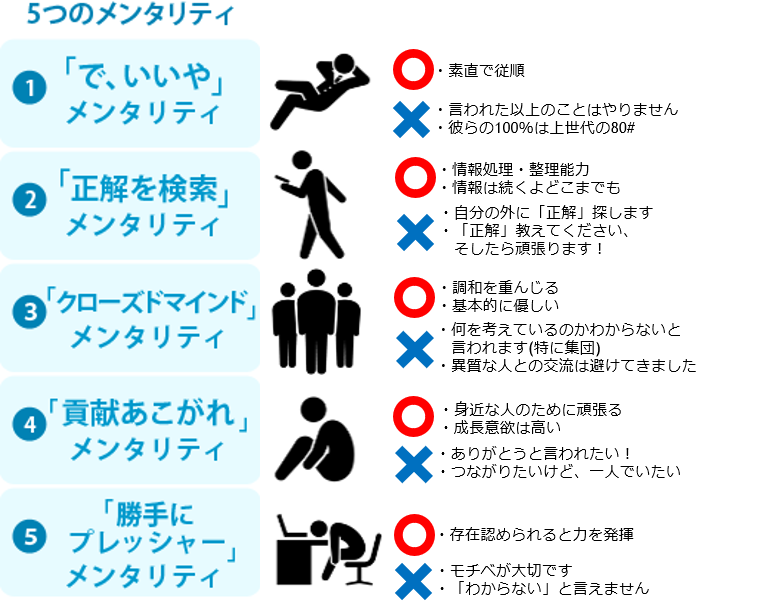

リ・カレントでは、こうしたいまどき新入社員の特徴を次の5つのメンタリティに表しています。

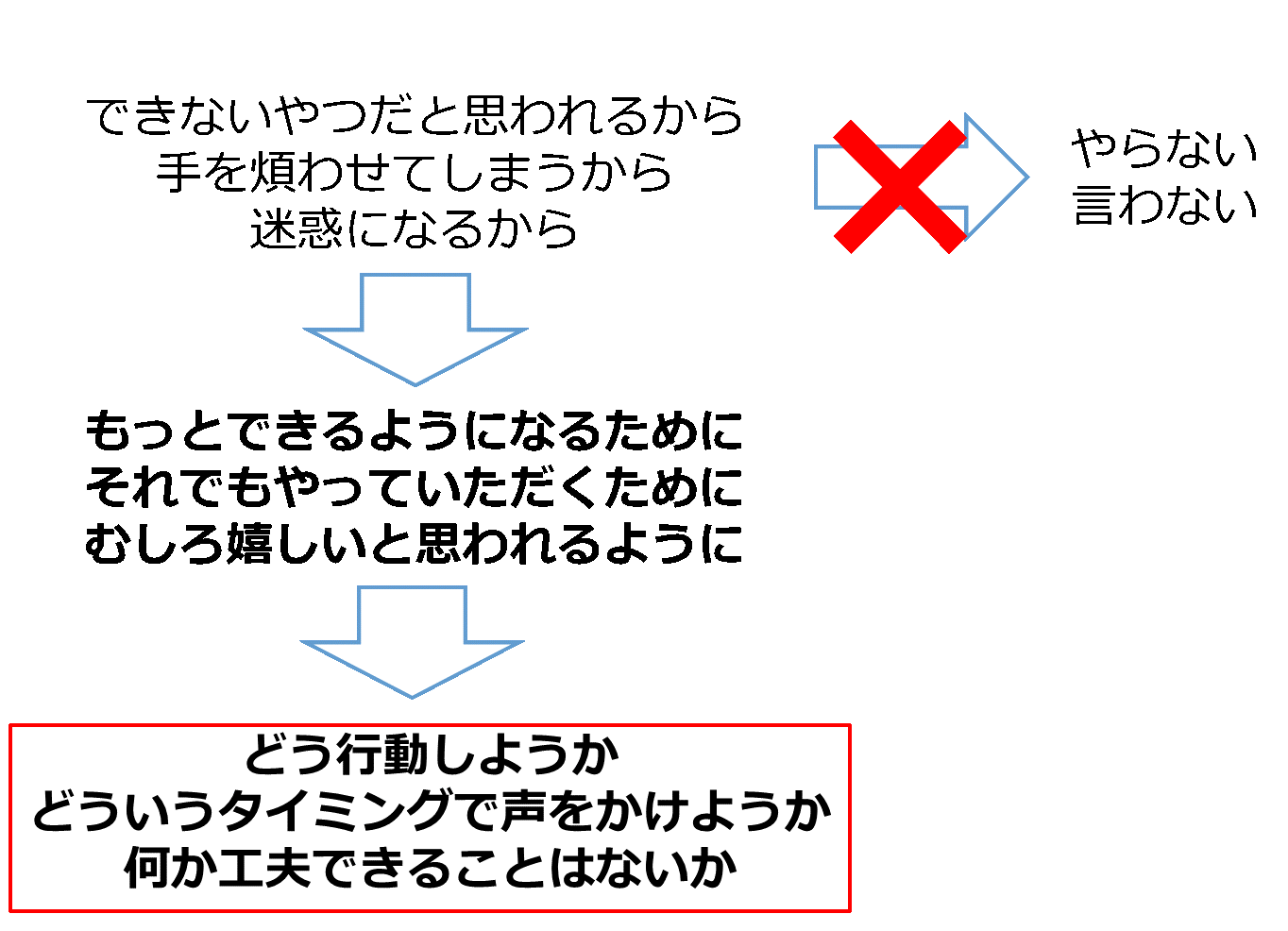

彼らの育成課題を一言で表すと「相対感の欠如」です。

他人と繋がりたいけど繋がり方が分からない、自己認知力が低いことから、2018年度の新入社員導入研修の現場では「マナー面のゆるさ」や「”できないからやらない”思考」といった傾向が強く見られました。

彼らが自分の意思を発信し、自己決定する力を身につけるためには、彼らが持つ「身近な人のために頑張る」「認められると力を発揮する」といった特徴を活かすことが効果的です。

彼らが自分の意思を発信し、自己決定する力を身につけるためには、彼らが持つ「身近な人のために頑張る」「認められると力を発揮する」といった特徴を活かすことが効果的です。

「身近な誰かのため」がモチベーションの源泉となるいまどき新入社員にとって、「○○の職位を目指す」といった目標は行動につながりにくいものです。

OJTにおいてのみならず、新入社員のあるべき姿を考える際には、経験学習サイクルを可視化して、彼らが主体的に人に関わり、自走できるメッセージを提示することが重要となります。

リ・カレントでは、彼らの特徴にFitした育成メッセージとして、変化する世界に対応し自走できる新入社員を育てる「3つのスタンスとGPDCFAサイクル」を次のように発信しています。

いまどき新入社員が自走する

3つのスタンスとGPDCFAサイクル

新入社員が身につけるべき「3つのスタンスとGPDCFAサイクル」

新入社員3つのスタンス

1.経験学習サイクルで成長力を高める

→やってみて振り返る、フィードバックはそれから

2.仕事とは自分の意思で作り出すもの

→2つの質問「何のために?」「私はどうする?」

3.仕事とは相手へギフトを届けること

→相手視点に立ち、期待を1%超えていく

新入社員が自走するGPDCFAサイクル

Get│「態度力」 自ら仕事を取りに行く

Plan│「段取り力」 仕事を組み立てる

Do│「挑戦力」 何よりもやってみる

Check│「報連相報力」 上司を巻き込む報連相

Feedback│「自己開示力」 フィードバックを糧にする

Action│「普段の改善力」 +1%の挑戦

OJTの「あるべき姿」──トレーナー3つのスタンスとGPDCFA

では、OJTトレーナーから見た、OJTの「あるべき姿」とはどのようなものでしょう。

企業内の年齢構成において若手社員が大きな比率を占め、彼らの早期戦力化が求められる中、OJTの目的は新人教育だけではなくトレーナーにとっての成長のチャンスにもなっていく必要があります。

リ・カレントではOJTトレーナーが新入社員との共通フレーム「3つのスタンスとGPDCFA」で自身の成長をデザインし、新入社員と共に成長していく「共育」関係をつくりだすことがOJTのあるべき姿であると考えています。

若手OJTトレーナーが身につけるべき「3つのスタンスとGPDCFAサイクル」

若手OJTトレーナー3つのスタンス

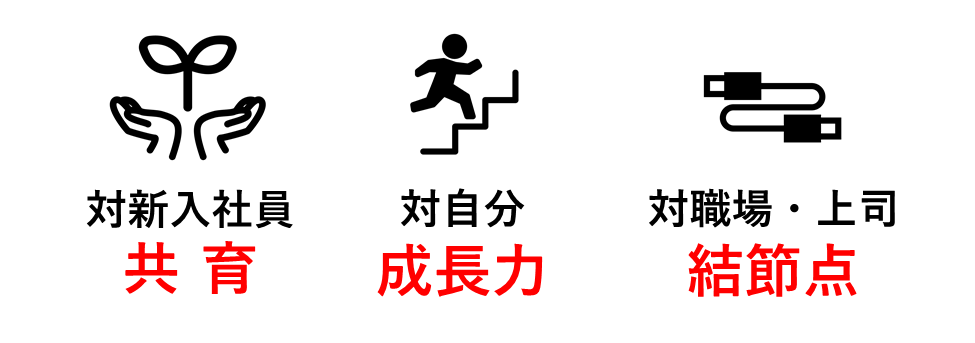

対新入社員:共育 トレーナーも新人と共に育つ認識を持つ

- 育つのは新人だけではない、OJTを通じてトレーナーも育っていくプログラムである

- トレーナーもわからないことはわからないと言っていい

- トレーナー自身が業務成果を上げるための努力を続ける姿勢を見せる

対自分:成長力 OJTを自己成長のための仕事にする

- OJTを通じた経験学習サイクルを回して自ら成長する力を高める

- 新人育成と同時に、OJT経験を通じてトレーナー自身がどのように成長したいのかを考える

- 指導者としてのスキルとマインドを高める

対職場・上司:結節点 職場と新人との関係性をつくるハブとなる

- OJTトレーナーと新人の1対1のクローズの関係にするのではなく、

OJTトレーナーをハブとして職場と新人との関係性をつくる結節点となる

→職場ぐるみで新人に関わる - OJTトレーナーがすべて教えるのではなく、職場で新人の師匠をたくさんつくり、新人自らとりにいかせる

- 上司を巻き込み、OJTトレーナーから上司へ新入社員の育成方針や進捗を能動的に共有する

若手OJTトレーナーGPDCFAサイクル

Goal|新人育成のゴールを明確にする

- 新人を自走させるゴールを設定する

- 自社の目指す新人像を、人事部門・トレーナー・職場が共有する

- 新人3つのスタンスとGPDCFAを理解する

Plan|成功&失敗のタスク&役割デザイン

- 業務上での成功体験・失敗体験の想定と、職場の関係性を高めるための役割をデザインする

Do|新人に一歩踏み出させる業務指示出し

- 目的と手順を明確に、業務指示を出す

Check|進捗のための報連相

- タイミングの良い報連相をさせる

- 事実と意見を分けるように問いかける

「それは事実? それともあなたの意見?」

Feedback|率直なフィードバック

- 業務スキルの差分を指摘する

「本来は○○だけど、今できているのは□□だから、あと△△が必要だね」 - 本人の気づかない領域に目を向けさせる

- 周囲への感謝の気持ちを表しているかに着眼する

Action|+αの挑戦を組み込む

- 110%挑戦目標を自己決定させるための問いかけを行う

働き方、組織のあり方が複雑化している中で新しい共育関係、育成体系を考えてみることがこれからの組織を活性化させるための第一歩であると、リ・カレントは考えています。

弊社が提案する1~3年目+OJT一貫育成体系については、こちらからご覧ください。