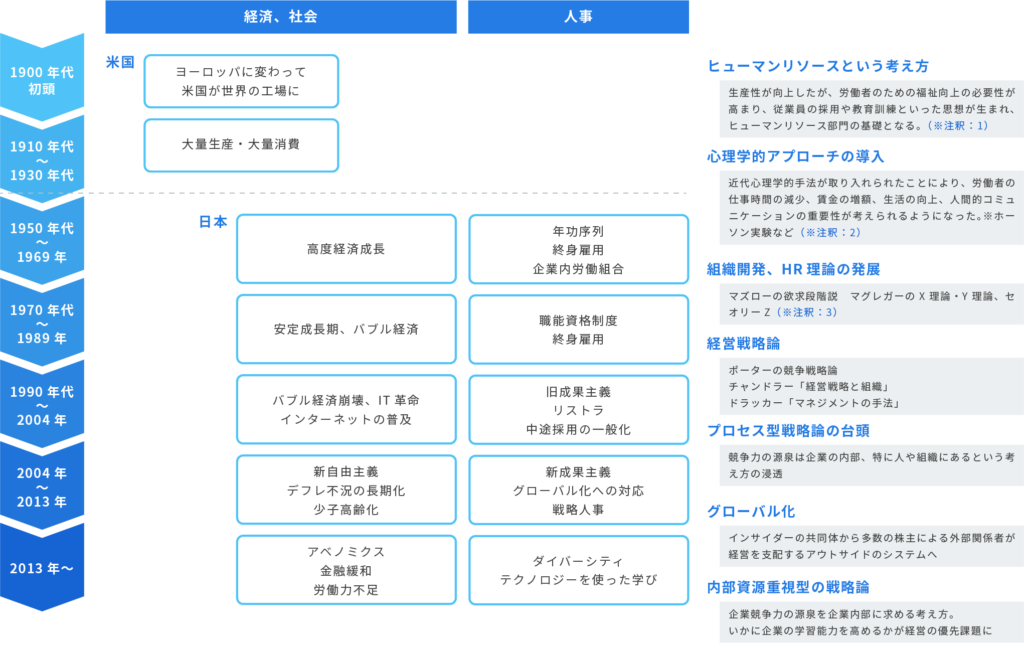

人材開発業界・人材開発の歴史

現在、世界的に人を経営の中心とした経営戦略の再評価が進んでいます。人材開発による人の成長こそ、組織の成長であるという考え方が広がりをみせ、企業における人材と人材開発の担う役割も変化しています。

ここでは、そんな人材開発をとりまくHRの歴史を簡単にご紹介します。

人材開発は戦後日本の高度経済成長の研究から発展した

世界、特に米国企業から注目を浴びることになった日本企業の特殊性がいかに生まれたのかは、戦時経済体制が構築された1940年代にまで遡ります。日本経済を高度成長させる原動力となる「日本型企業」を作るためには、日本の企業を経営者も労働者も一体となる共同体である必要がありました。

そのために生まれたのが、終身雇用と年功序列型賃金を軸とした日本型雇用慣行です。人材開発の面では、企業は人事異動や昇進制度によって社員のキャリア形成を担い、労働者も会社に身を委ねてその企業だけでしか使えないスキルの開発も惜しまなかったのです。

第二次世界大戦後、めざましい日本の経済復興を探ろうと、米国のコンサルタント、経営理論家が日本の経営理論の原理に目を向けるようになりました。代表的なところでは、日系3世のUCLA教授、W. オオウチが、日本の企業経営についてマズローのX理論とY理論(※注釈:3)の両方の優れたところを取り入れた「Z理論」(セオリーZ)を取り上げ、終身雇用慣行が従業員の忠誠心を強化して組織に貢献する安定した労働力を産むと主張しました。これらの動きが、日本的経営についての研究や1980年代以降にアメリカで展開された人的資源管理論の先駆けとなったのです。

人的資源管理(HRM)という考え方の広がり

ドラッカーらのような考え方が広まるにつれ、人的資源管理(HRM)という考え方が米国を中心に急速に広まっていきました。人事部門の役割も、これまで主に給与計算などの管理業務を中心とした領域から、事業の成長のために人的資源の戦略的活用を担う領域へと位置づけを変え、人材に関する領域が一気にクローズアップされていったのです。

日本企業を研究した米国企業は、人材を戦略上必要な要素だと認識し、HRMのコンセプトが広く認識していきました。

人材のマネジメントに関する米国企業のコンセプトは、もともと日本企業が持っていた要素を米国企業が合理的に解釈し体現化したものであったこともあり、HRMという考え方は日本企業にとっても受け入れやすい概念でもあったと言えます。

組織は個人の学習を通してのみ学ぶ

企業の学習能力は、組織と企業を構成する個人という、2つの段階が存在します。

個人の能力がいかに高くとも、構成される組織の能力が高いとは限りません。

人材組織開発においては、学習能力と個人の学習能力を分けて考えなければならない理由です。

ピーター・センゲは、『最強組織の法則 新時代のチームワークとは何か』のなかで、

「組織は個人の学習を通してのみ学ぶ。学習する個人がいるからといって、必ずしも組織も学習するとは保証できないが、学習する個人がいなければ学習する組織などありえない」

と述べています。

このように、現在の企業の競争力の源泉となるのは内部資源である人材であり、企業に属する人の学習が企業経営の優先課題となっています。人材開発は現在の企業の優先課題であり、企業研修の重要性はこれまで以上に増していくことになると思われます。

1900年代初頭 HRMは科学的管理法のアンチテーゼとして生まれる

米国が爆発的な経済成長をするなかで、労働者としての移民や非熟練労働者を管理する必要性が生まれてきた。機械や工場といった技術が導入され、生産性を高めていく過程において、マネジャーは新たに生まれた労働者を管理するための規則や規制などが必要になった。

フレデリック・テイラーは「科学管理法の原則」において、これまで直感や感覚に頼っていた職務に必要な職務をいくつもの課業に分け、科学的な管理と時間研究、グループ行動の研究により、課業を達成した労働者には高い賃率を与えるという仕組みを作り、生産現場において効率を高めることに貢献した。

科学的管理法は労働者の生産性を高めたが、労働者を人間ではなく機械として扱うという批判も生まれた。それによって労働者のための福祉向上の必要性が高まり、従業員の採用や教育訓練といった思想が生まれ、今日のヒューマンリソース部門の基礎が築かれた。いわゆるHRMは科学的管理法のアンチテーゼとして生まれたといえる。

注釈2

労働生産性に対する心理学的アプローチ

1912年には、産業心理学の父と賞される、ヒューゴー・ミュンスターベルクの「心理学と産業の効率」により、「労働者から最高の結果を引き出すには組織はどのような動機付けをすればよいのか」といった、近代心理学の考え方や方法の産業領域への応用がなされるようになり、労働者の仕事時間の減少、賃金の増額、生活の向上が考えられるようになった。

1920年代後期から30年代にかけて行われたホーソン実験によって、企業と労働者の間の人間的コミュニケーションによって労働の生産性が向上することが発見された。これは、労働環境において社会的ファクターが労働者の生産性に重大な影響を持つことを示した最初の例となった。この考え方は従業員参加プログラムのバックボーンとなり、現代においては、従業員参加プログラムは企業の利益を高め、従業員の生産性を上げることが明らかになっている。