PROGRAM

巻き込み型リーダーシップ研修

タコツボ化した中堅社員の

働くエネルギーを高める4つの駆動力

Outlineプログラム概要

- 対 象 者

- ・30-40代中堅社員選抜型次世代リーダー

マネジャー手前のリーダー層 - 推奨日数

- ・2日(9:00-17:00)

- 受講者数

- ・1クラス24名まで(最小10名~最大36名程度)

Before/Afterビフォーアフター

対象者中堅社員(特に5~7年目)

- 自分の仕事をまわすのに精いつばいで周囲(上司・部下・他部署・顧客)に関われない

- 自分がどうなりたい、どんな仕事がしたいのか将来像を描くことができていない

- 問題点を頭ではわかっているが、主体的に問題解決ができていない

- チームの目標にコミットする立場としての自覚に乏しく、自分の仕事に引きこもり、その領域から出ようとしない

自身とチームのありたい姿、周囲の巻き込み、

現場での実践方法を体得

- ー担当者としての業務にとどまっていたものが、視座が高くなることで業務レベルが向上

- 上司を補佐し、部下を指導するといった、周囲を巻き込むための行動がとれるようになる

- 自分のキャリアと組織での役割・期待がリンクすることで主体性を身につけることができる

BasicConcept基本構想

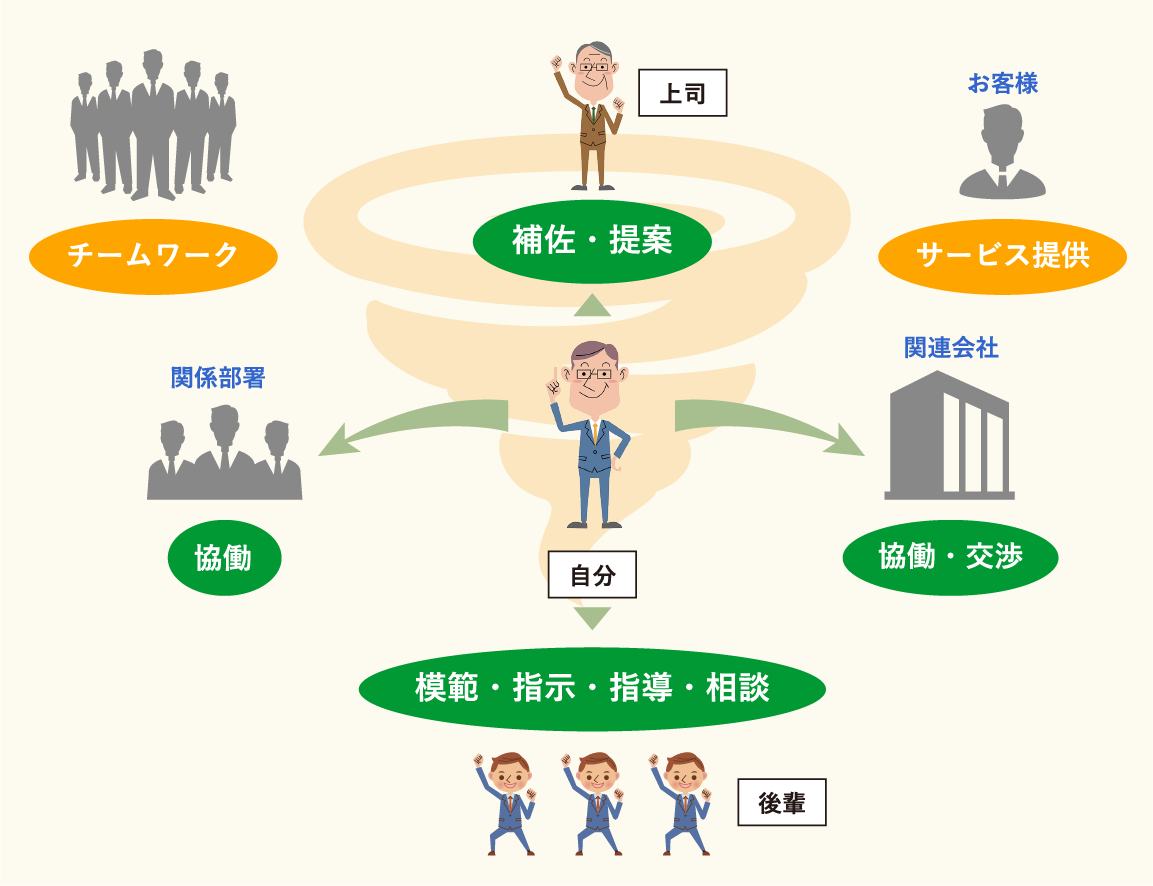

巻き込み型リーダーシップのイメージ

次世代リーダーとしての意識・行動をすり込む設計

- 問題解決を図る際に、今までより巻き込む範囲を拡大し、根本的な問題解決を図ることができる

- より高い視点と広い視野で物事を捉え、組繊業績の成果や中長期視点を持ち、組織の中心メンバーとして貢献する

- 担当業務外についても周囲から相談を受ける機会が多い

- 自分の成果より組織の成果や下位者の成長への関心が高い

- チーム全体

-

- リーダーを中心に周囲が機能している

- 協働と共育の文化が根付いている

- 周囲

-

- お互いに学び合う

- 目標達成に邁進する

- 不満は提案に変える

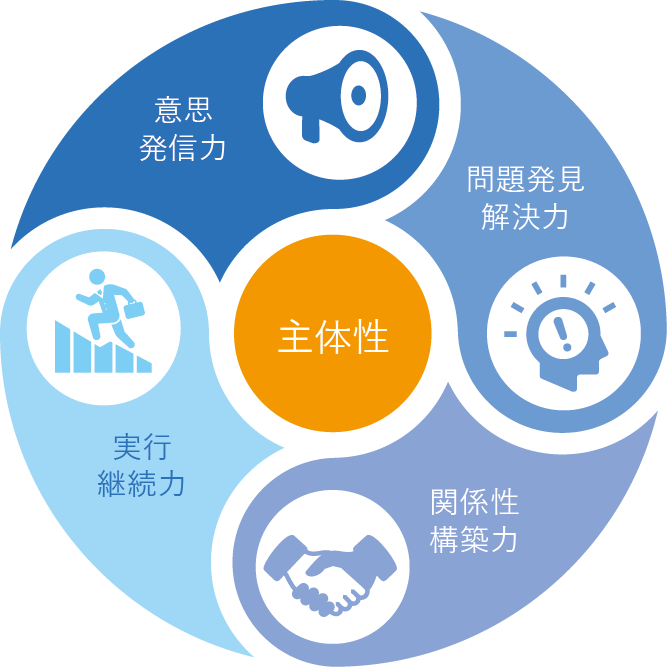

巻き込み型リーダーシップに必要な能力

巻き込み型のリーダーに必要な能力として、「主体性」というコアと現場で実践するために必要な4つの駆動力(ドライバー)を学びます。

巻き込み型リーダーシップを発揮するためには視点を高め視野を広げ、時間軸を長く持つ思考の拡充と、組織の範囲を超えた他者への働きかけの拡充が重要です。

- 主体性

- リーダーシップの根源を探る

- 意思発信力

- 自身なりの目的・使命を語る

- 問題発見・解決力

- 視野拡大・視点移動をして問題を捉える

- 関係性構築力

- 周囲への働きかけを学ぶ

- 実行継続力

- ポジティブに考える

Feature研修プログラムの3つの特徴

1過去と現在の自分を見つめ直し、自身の思考の特徴を把握する

ビジネスゲームYes! Boss! で自分自身の思考のクセを知り、現状の確認と過去の経験を振り返る。

今までのキャリアを見つめ直し、自分の今後の理想のキャリアを想い描く。

2周囲を巻き込んで取り組むことの重要性を考えさせる

「主体性」というコアと、現湯で実践するために必要な4つのドライバーを学習する。

「意思発信力」目的・使命を語る、目的を打ち出す

「企画構想力」問題を捉える、問題解決ストーリーを描く

「関係構築力」共感し合う関係になる、上司を補佐・提言する、後輩の模範になる・指導する

「実行継続力」メンタルタフネスを高める、ポジテイブに考える

3学習に沿って自チームヘの応用を言語化させる

現場実践手法で巻き込み型リーダーに必要な知識を身につける。

経験学習サイクルを職場で回すための方法を習得する。

4つのステッブについて、今後チームで取り組むこと、部門で取り粗むことを内省・実践シートに落とし込み、職場で実践するきっかけを与える。

Contentsプログラム内容

巻き込み型リーダーシップの理解

イントロダクション

私たちの現状

- 現状の確認と過去の挑戦【グループワーク】

- 今の状態と心理的要因【個人ワーク】【グループワーク】

- Yes! Boss! 【演習】【振り返りワーク】

私たちへの期待

- 周囲を巻き込んで取り組むことの重要性・考え方

- コアと4つの駆動力

- 【意思発信力】

- 目的・使命を語る/目標を打ち出す

- 【企画構想力】

- 問題を捉える/問題解決ストーリーを描く

- 【関係構築力】

- 共感し合う関係になる/上司を補佐・提言する/後輩の模範になる・指導する

- 【実行継続力】

- メンタルタフネスを高める/ポジテイプに考える

目標設定シートの作成・実践サポートシート

- 演習:リーダー自身が藉る

- 演習:ビデオケース「星野リゾート」

- 演習:参画をデザインする

ポイント③:協働

- セルフフィードバックレター作成・行動宣言

研修のまとめ

Voice受講者の声

「人を動かす」ということの具体的な実践方法が学べた。

今後、メンバーが参画し、協働していくような強いチームとすべく、自ら思いを伝えていきたい。

何事も単独での成果よりチームとして協働したほうが、より大きな成果が得られると確信した。